Das Wichtigste in Kürze

✓ Psychedelika unterscheiden sich von klassischen Psychopharmaka: Sie wirken nicht nur biologisch, sondern aktivieren psychotherapeutische Prozesse – etwa Achtsamkeit, emotionale Tiefe und Einsicht.

✓ Für LSD, Ayahuasca und Meskalin gibt es bisher keine belastbaren Belege in der Suchtbehandlung. Die Forschung ist klein, oft alt und methodisch schwach, viele Effekte hängen vom Kontext ab.

✓ Psilocybin zeigt bisher das größte Potenzial: Beobachtungsstudien berichten durchweg positive Effekte, randomisierte Studien liefern jedoch ein gemischtes Bild – ein klarer Wirksamkeitsnachweis fehlt.

✓ Risiken werden vermutlich unterschätzt: Angst, Panik, Kreislaufprobleme oder suizidale Krisen sind möglich. Psychedelika sind kein Wundermittel, sondern erfordern sorgfältige Begleitung und Forschung.

✓ Für mehr Informationen findest du die ausführliche Podcastfolge zum Thema “Psychedelika in der Suchtbehandlung – Hype oder Hoffnungsträger” hier auf deinem Lieblingsplayer.

Inhalt

> Wie greifen Psychedelika in therapeutische Prozesse ein?

> Können LSD, Ayahuasca und Meskalin wirklich bei Sucht helfen?

> Ist Psilocybin der Hoffnungsträger in der modernen Suchtforschung?

> Welche Risiken hat die Behandlung mit Psychedelika?

> Psychedelika in der Suchtbehandlung – Läuft der Hype den Daten davon?

Wie greifen Psychedelika in therapeutische Prozesse ein?

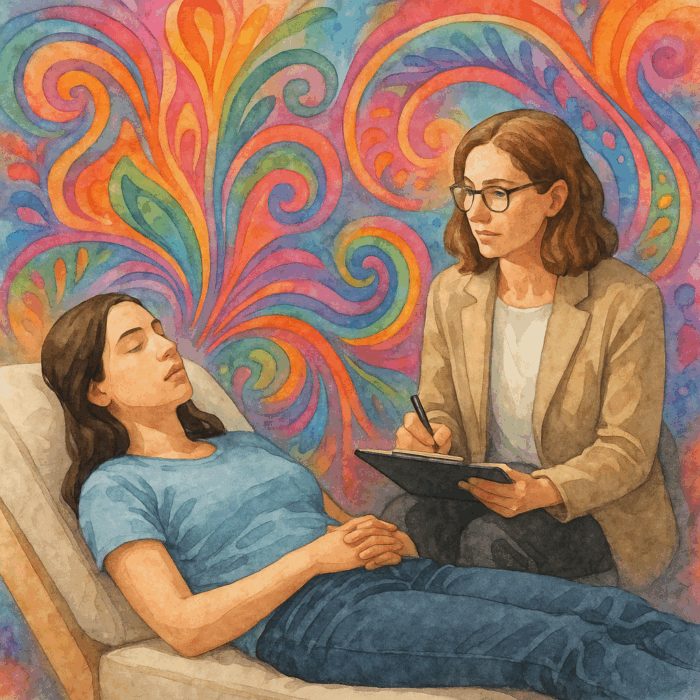

Während klassische Psychopharmaka, wie z.B. Antidepressiva, vor allem auf die Linderung von Symptomen zielen und dabei überwiegend auf der biologischen Ebene ansetzen, verfolgen Psychedelika einen anderen Ansatz: Sie sollen psychologische und neurobiologische Prozesse gleichzeitig anstoßen. Statt Symptome zu dämpfen, geht es hier um Erfahrungen, die neue Perspektiven und Verarbeitungsmöglichkeiten eröffnen können. Die Substanzerfahrung selbst wird dabei als Teil des therapeutischen Prozesses verstanden. Menschen berichten häufig, dass sie unter Psychedelika Zugang zu verdrängten Emotionen finden, alte Erlebnisse in neuem Licht sehen oder plötzlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erleben.

In der Forschung spricht man von der Aktivierung psychotherapeutischer Wirkfaktoren: Achtsamkeit, emotionale Tiefe, Einsicht und Offenheit.

Der „Rausch“ ist also nicht Nebenprodukt, sondern der zentrale Moment, an dem therapeutisch gearbeitet wird. Die Forschung zu Psychedelika in der Psychotherapie hat aufgrund der Prohibition von psychoaktiven Substanzen gerade erst wieder Fahrt aufgenommen. Gleichzeitig ist die Hoffnung und die Erwartungshaltung gegenüber der Wirkung von Psychedelika enorm hoch. In diesem Artikel (und noch viel ausführlicher in der Podcastfolge) schauen wir uns die Studienlage im Kontext von Suchterkrankungen genauer an.

INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE

Können LSD, Ayahuasca und Meskalin wirklich bei Sucht helfen?

Die Forschung zu diesen Substanzen ist älter, kleiner und deutlich weniger eindeutig, als es oft klingt.

LSD:

In den 1950er- bis 1970er-Jahren (also bevor LSD verboten wurde) wurde LSD in mehreren Studien bei Alkoholabhängigkeit getestet. Einige Arbeiten zeigten positive Effekte – weniger Rückfälle, mehr Abstinenz. Doch nach heutigen Standards waren die Studien methodisch schwach: kleine Stichproben, keine echten Placebos, unscharfe Diagnosen. Eine spätere Meta-Analyse (Krebs & Johansen, 2012) fand zwar doppelt so hohe Chancen auf Besserung gegenüber Kontrollgruppen, betonte aber selbst die geringe Aussagekraft der Daten. Neuere, kontrollierte Humanstudien fehlen bislang völlig.

Ayahuasca:

In Tierstudien zeigte Ayahuasca, dass es die Konditionierung zwischen Reizen und Alkohol von vornherein abschwächen oder verhindern kann – also dass bestimmte Reize (etwa Geschmack oder Geruch) gar nicht erst mit Alkohol verknüpft werden. Das könnte bedeuten, dass Ayahuasca die Ausbildung von suchttypischen Lernprozessen hemmt, nicht dass es bestehende Verknüpfungen nachträglich auflöst.

Beim Menschen stammen die meisten Erkenntnisse aus rituellen Kontexten in Lateinamerika. Teilnehmer:innen solcher Zeremonien berichten oft von weniger problematischem Konsum und mehr Achtsamkeit. Doch: Diese Effekte sind untrennbar mit Ritual, Gemeinschaft und Motivation verknüpft. Der Substanzeffekt lässt sich schwer isolieren.

Meskalin:

Hier ist die Datenlage besonders dünn. Online-Befragungen deuten an, dass viele nach einer Meskalin-Erfahrung ihren Konsum reduzieren. Epidemiologische Studien mit Jugendlichen zeigten dagegen eher einen höheren Alkoholkonsum bei Peyote-Erfahrenen. Ohne kontrollierte klinische Studien bleibt die Evidenz widersprüchlich.

Ist Psilocybin der Hoffnungsträger in der modernen Suchtforschung?

Psilocybin, der Wirkstoff aus sogenannten „Zauberpilzen“, gilt aktuell als aussichtsreichste Substanz in der Behandlung von Suchterkrankungen. In Tierstudien zeigt sich, dass Psilocybin Rückfallmechanismen und suchtrelevante Lernprozesse beeinflussen kann. Auch erste Beobachtungsstudien am Menschen klingen vielversprechend: Teilnehmer:innen berichten nach der Behandlung häufig von weniger Substanzkonsum, höherer Achtsamkeit und einem stärkeren Gefühl von Kontrolle über ihr Verhalten – vor allem, wenn die Erfahrung therapeutisch begleitet und integriert wird.

Anders sieht es jedoch bei den methodisch strengeren, randomisiert-kontrollierten Studien (RCTs) aus: Hier zeigen sich die Ergebnisse uneinheitlich. Manche RCTs finden deutliche Verbesserungen, andere keinen signifikanten Unterschied zu Kontrollgruppen.

Kurz gesagt: Alle Beobachtungsstudien berichten positive Effekte, die RCTs dagegen liefern ein gemischtes Bild. Das unterstreicht, dass Psilocybin Potenzial hat – aber der wissenschaftliche Beweis für seine Wirksamkeit in der Suchtbehandlung noch aussteht.

Welche Risiken hat die Behandlung mit Psychedelika?

Angesichts des enormen Hypes um Psychedelika und der damit verbundenen Hoffnung auf eine „Abkürzung“ in der Therapie muss davon ausgegangen werden, dass Risiken in der aktuellen Forschung unterberichtet sind. Viele Studien arbeiten mit kleinen Stichproben, in hochselektierten Gruppen und unter streng kontrollierten Bedingungen. Kritische Verläufe werden dadurch leicht übersehen.

Bekannte Risiken sind paradoxe oder destabilisierende Reaktionen, bei denen Angst, Panik oder traumatische Erinnerungen übermächtig werden können. In Einzelfällen wurden nach der Substanzerfahrung auch suizidale Krisen beschrieben. Während klassische Psychedelika wie LSD oder Psilocybin kein relevantes Abhängigkeitspotenzial zeigen, gilt das nicht für alle Substanzen der Gruppe – etwa Ketamin oder MDMA, bei denen Missbrauch und Toleranzentwicklung möglich sind.

Ferner sind auch physische Komplikationen zu nennen: Ayahuasca enthält MAO-Hemmer, die in Kombination mit Antidepressiva oder bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährlich werden können. Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufbelastungen sind häufige Begleiterscheinungen und werden in Ritualkontexten zwar kulturell integriert, bleiben medizinisch aber relevante Nebenwirkungen.

Psychedelika in der Suchtbehandlung – Läuft der Hype den Daten davon?

Ja, zumindest teilweise. Der Enthusiasmus rund um Psychedelika wächst derzeit schneller als die wissenschaftliche Evidenz. Beobachtungsstudien, Erfahrungsberichte und mediale Erfolgsgeschichten zeichnen ein Bild fast wundersamer Heilungen, während belastbare Daten noch rar sind. Weltweit gibt es bislang nur eine Handvoll randomisiert-kontrollierter Studien zu Psychedelika im Kontext Sucht, und ihre Ergebnisse sind gemischt. Gleichzeitig erscheinen bereits Dutzende Reviews, Übersichtsarbeiten und populärwissenschaftliche Artikel, die dieselben wenigen Studien immer wieder neu interpretieren.

Diese Diskrepanz ist in der Wissenschaft ein Warnsignal: Wenn Erwartungen, wirtschaftliche Interessen und mediale Aufmerksamkeit die Daten überholen, steigt das Risiko, dass Risiken unterschätzt und Einzelberichte überbewertet werden. Psychedelika haben zweifellos therapeutisches Potenzial – aber aktuell wissen wir noch nicht, für wen, unter welchen Bedingungen und mit welchem Risiko.

Psychoaktiv braucht Deine Hilfe!

Meine Arbeit finanziert sich durch Mitgliedschaften.

Werbefrei, Bonusfolgen & exklusive Inhalte – werde Teil von Psychoaktiv+ und unterstütze meine Arbeit! Deine Unterstützung hilft mir, Psychoaktiv langfristig zu finanzieren und weiterzuführen!

Quellen für Podcast und Blogartikel

Basedow, L. (2025, April). Psychedelika in der Suchtbehandlung. Vortrag beim Deutschen Suchthilfekongress, Berlin. Unveröffentlichtes Kongressmaterial. (Danke Lukas :))

Bogenschutz, M. P., Forcehimes, A. A., Pommy, J. A., Wilcox, C. E., Barbosa, P. C., & Strassman, R. J. (2015). Psilocybin-assisted treatment for alcohol dependence: A proof-of-concept study. Journal of Psychopharmacology, 29(3), 289–299. https://doi.org/10.1177/0269881114565144

Bogenschutz, M. P., Podrebarac, S. K., Duane, J. H., Amegadzie, P., Malone, T. C., Owens, L. T., … Ross, S. (2022). Psilocybin-assisted treatment for alcohol use disorder: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 79(10), 953–962. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.2286

Calleja-Conde, J., Morales-García, J. A., Echeverry-Alzate, V., Bühler, K. M., Giné, E., & López-Moreno, J. A. (2022). Classic psychedelics and alcohol use disorders: A systematic review of human and animal studies. Addiction Biology, 27(6), e13229. https://doi.org/10.1111/adb.13229

Hogea, L., Tabugan, D. C., Costea, I., Albai, O., Nussbaum, L., Cojocaru, A., Corsaro, L., & Anghel, T. (2025). The therapeutic potential of psychedelics in treating substance use disorders: A review of clinical trials. Medicina, 61(2), 278. https://doi.org/10.3390/medicina61020278

Humphreys, K. (2023). Psychedelics and addiction: Promise and peril of a new treatment paradigm. Annual Review of Clinical Psychology, 19, 563–588. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081122-021245

Johnson, M. W., Garcia-Romeu, A., Cosimano, M. P., & Griffiths, R. R. (2014). Pilot study of the 5-HT₂A agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 983–992. https://doi.org/10.1177/0269881114548296

Krebs, T. S., & Johansen, P.-Ø. (2012). Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: Meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychopharmacology, 26(7), 994–1002. https://doi.org/10.1177/0269881112439253

Meinhardt, M. W., Pfarr, S., Fouquet, G., Rohleder, C., Meinhardt, M. L., Baran, R., … Spanagel, R. (2021). Psilocybin targets a common molecular mechanism for cognitive impairment and increased craving in alcoholism. Science Advances, 7(47), eabh2399. https://doi.org/10.1126/sciadv.abh2399

Rieser, N. M., Bitar, R., Halm, S., Rossgoderer, C., Gubser, L. P., Thévenaz, M., … Preller, K. H. (2025). Psilocybin-assisted therapy for relapse prevention in alcohol use disorder: A phase 2 randomized clinical trial. EClinicalMedicine, 82, 103149. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103149

Thomas, G., Lucas, P., Capler, N., Tupper, K., & Martin, G. (2013). Ayahuasca-assisted therapy for addiction: Results from a preliminary observational study in Canada. Current Drug Abuse Reviews, 6(1), 30–42. https://doi.org/10.2174/15733998113099990003

Hach, diese psychedelischen Hoffnungen auf der Suchtfront! 🍄⚠️ Schön, dass die Beobachtungsstudien mit ihren fast wundersamen Heilungen dabei sind, während die strengen RCTs so gemischt sind – das sorgt für reichlich Spannung! Wer sagt denn, dass man für eine gute Therapie unbedingt einen Rausch braucht? Vielleicht ist es ja auch der Ritual, die Gemeinschaft oder einfach der Fakt, dass man jemanden beobachtet, der gerade einen Rausch hat? Die Risiken, die da mit kommen (manchmal sogar wundersam destabilisierend!), sind ja auch nicht zu unterschätzen. Der Hype ist ja klar, aber bis die Daten klarer werden, bleibt das wohl noch eine kleine, aber feine Forschungsgeschichte.

Absolut. Der Hype rennt hier definitiv den Daten davon. Mich interessiert das Thema zwar auch sehr und freue mich was da noch kommt. Aber kann nicht aufhören zu betonen, dass der Boden der Tatsachen nicht verlassen werden sollte.