Das Wichtigste in Kürze

✓ Während der Sucht handeln viele Menschen entgegen ihrer eigenen Werte, das kann moralischen Schmerz auslösen, begleitet von Scham, Schuld und Selbstverurteilung.

✓ Der Verlust von Rollen und Beziehungen führt oft zu einem Identitätsbruch: Wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr konsumiere?

✓ Sucht kann traumatisierende Erfahrungen begünstigen, auch jenseits klassischer Traumadefinitionen.

✓ Mehr erfahren? Die ganze Podcastfolge zum Thema „Hat mich meine Sucht traumatisiert?“ findest du auf deinem Lieblings-Player! 🎧

Wie beeinflusst eine Suchterkrankung unsere Moralvorstellungen?

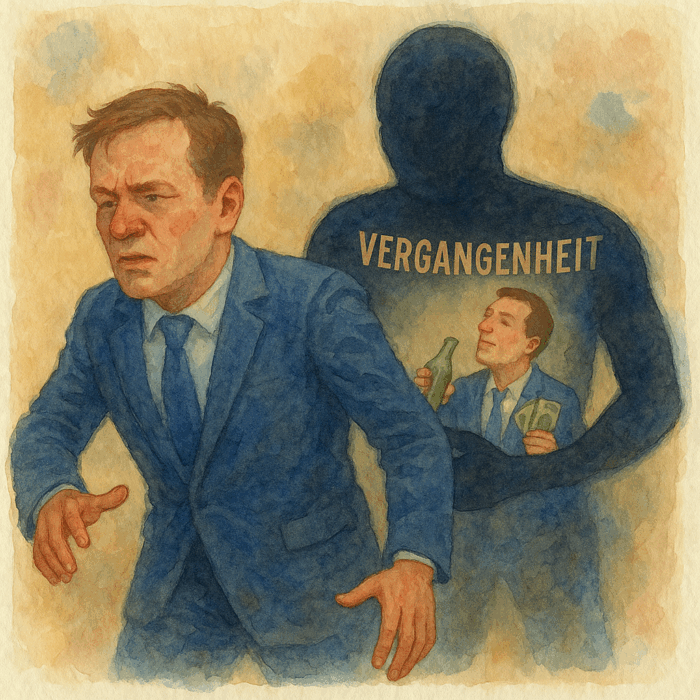

Wenn Menschen abstinent werden, beginnt oft erst die eigentliche Auseinandersetzung mit dem, was während des Konsums passiert ist. Viele berichten von einem inneren Konflikt: Situationen, in denen man gegen eigene Werte gehandelt hat. Dafür kann es die unterschiedlichsten Gründe geben haben: starker Konsumdruck, der die eigenen Grenzen und die von anderen weniger wichtig erscheinen hat lassen, geminderte Kontrolle und damit auch eine geringeren Einfluss über das, was man eigentlich tut.

Der Umstand, dass uns das vergangene Handeln gegen unsere Moralvorstellung verfolgt, nennt man moralischem Schmerz. Der Konsum psychoaktiver Substanzen kann diese Überzeugungen temporär überlagern oder verändern: Man passt die eigene Moral dem Verhalten an, um kognitive Dissonanzen zu reduzieren. Man schweigt innere Zweifel nieder, rationalisiert. Doch nach dem Ausstieg kehren viele dieser Werte mit voller Wucht zurück. Das wird auch gut in folgendem Zitat beschrieben:

„Auch wenn man seine moralische Stimme zum Schweigen bringt, verliert man nicht die eigenen Werte – sie bleiben ein zentraler Teil der Identität.“ – Sandberg, S. (2016)

Die Konsequenzen sind häufig Schuld, Scham, Selbstverurteilung. Nicht wenige Betroffene erleben dies als eine der größten Hürden auf dem Weg der Verarbeitung.

INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE

Wie verändert Sucht unsere Identität und unser Selbstbild?

Suchterkrankungen betreffen nicht nur Verhalten, sondern sabotieren die eigene Identität Stück für Stück. Was bedeutet es, wenn jemand Dinge tut, die er oder sie sich früher nicht zugetraut hätte? Wenn Beziehungen zerbrechen, Rollen wie Elternschaft oder Berufstätigkeit verloren gehen und am Ende die Selbstbeschreibung nur noch ein Wort zu kennen scheint: süchtig?

Die Soziologie spricht in solchen Fällen von spoiled identity , einer beschädigten Identität, die mit Stigmatisierung (von außen wie von innen) behaftet ist. Doch nicht jede Konsumphase ist geprägt von Identitätsverlust. Für manche war die Konsumzeit der erste Ort von Zugehörigkeit: eine Clique, eine Szene, eine Rolle, die Halt gab. Der Dealer, der Versorger, die Herzperson auf dem Rave.

Das macht den Ausstieg ambivalent. Denn man verabschiedet sich nicht nur vom Konsumverhalten, sondern auch von den Rollen, die damit verknüpft waren. Und steht dann vor der existenziellen Frage: „Wer bin ich, wenn ich nicht mehr konsumiere?“

Sie fragen sich, ob Ihr Konsum problematisch ist oder ob Sie Unterstützung brauchen? Vereinbaren Sie ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch – und wir schauen gemeinsam auf Ihre Situation.

Kann Sucht traumatisieren – auch ohne „klassisches Trauma“?

Nicht jede belastende Erfahrung ist automatisch ein psychisches Trauma im klinischen Sinne. Ein Trauma im engeren Sinne liegt laut ICD-11 oder DSM-5 dann vor, wenn eine Person ein Ereignis erlebt, das mit tatsächlichem oder drohendem Tod, schwerer Verletzung oder sexualisierter Gewalt verbunden war, oder Zeuge davon wurde, und darauf mit intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen reagiert hat.

Und doch: Die Suchterfahrung kann traumatische Züge tragen – insbesondere dann, wenn sie mit Kontrollverlust, Gewalt, Übergriffen oder ständiger Ohnmacht verbunden war. Die Forschung unterscheidet zwischen dem Big T-Trauma (einmalige, gravierende Ereignisse) und small t-Traumata: chronische emotionale Verletzungen, anhaltende Demütigungen, dauerhafte Überforderung. Gerade small-t-Traumata findet man im Verlauf einer Suchterkrankung.

Nicht jede Sucht ist automatisch ein Trauma. Aber Sucht kann traumatisierende Erfahrungen begünstigen. Und sie kann dazu führen, dass bereits vorhandene Traumata sich immer wieder aktualisieren z.B. durch Situationen, die alte Wunden aufreißen.

Psychoaktiv+ – Deine Vertiefungsplattform für Drogen, Konsum & Sucht

Der kostenlose Podcast Psychoaktiv liefert dir seit Jahren fundiertes Wissen – differenziert, stigmafrei und akzeptanzbasiert.

Mit Psychoaktiv+ bekommst du endlich das, was im Free Feed nicht umsetzbar ist: Struktur, Anwendung und Austausch.

📂 Hörleitfäden für Struktur

🎧 Bonusfolgen für Praxisnähe

💬 Webinare für echten Austausch

Unterstütze unabhängige Aufklärung und tauche mit mir tiefer in den Themenkomplex Drogen, Konsum und Sucht ein:

Quellen für Podcast und Blogartikel:

Neff, K. D. (2011). Self-compassion: The proven power of being kind to yourself. William Morrow.

Pickard, H. (2012). The purpose in chronic addiction. AJOB Neuroscience, 3(1), 40–49. https://doi.org/10.1080/21507740.2011.635627

Sandberg, S. (2016). The moral voice in addiction and the self. Frontiers in Psychology, 6, 1795. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01795

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01

World Health Organization. (2022). International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). https://icd.who.int/